-

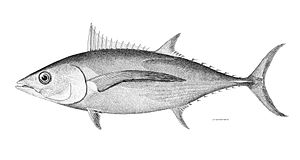

Le terme thon désigne plusieurs espèces de poissons océaniques de la famille des Scombridae, dont les thons rouges, le thon blanc – ou germon –, le thon albacore, le thon patudo et le thon listao. Ces trois derniers sont des thons tropicaux.

Le thon est un animal marin très largement disponible et le risque de surpêche est grand. La capture mondiale de thonidés est de l'ordre de 4,5 millions de tonnes par an[1]. Il est difficile de garder un thon captif ; l'Aquarium de la baie de Monterey est l'un des rares dans le monde à pouvoir en montrer.

Espèces

Cette famille de nageurs véloces (avec des records de 80 km/h) et de mangeurs voraces (chaque jour jusqu'à 30 % de leur poids en petits poissons ou crustacés) compte une douzaine d'espèces. Les voici par ordre décroissant de quantités pêchées :

- la bonite à ventre rayée ou listan ou listao (Katsuwonus pelamis) est un thonidé tropical. C'est l'espèce de thon la plus pêchée avec 2,8 millions de tonnes en 2006 (60% des pêches de thon)[2].

- le thon jaune ou albacore (Thunnus albacares) est un thon tropical. Il a été observé en plongée à des profondeurs supérieures à 1 000 m au large des Seychelles et représente 24% des pêches.

- le thon obèse ou patudo (Thunnus obesus) (10% des pêches)[1].

- le thon blanc ou germon (Thunnus alalunga) est plus petit que le thon rouge et vit avec ce dernier. Il est pêché en surface.

- les trois espèces de thons rouges, les plus gros et peuvent atteindre jusqu'à une tonne.

- Le thon rouge du Nord ou thon rouge de l'Atlantique: Thunnus thynnus, présent dans l'Atlantique et la Méditerranée peut vivre 40 ans.

- Le thon rouge du sud : Thunnus maccoyii.

- Le thon rouge du Pacifique : Thunnus orientalis.

- le ravil (Euthynnus allettaratus), thon tropical.

-

Katsuwonus pelamis, bonite à ventre rayée

-

Thunnus latior (éocène)

Description

Les thons, de par leur grande taille, leur hydrodynamisme et leur bonne vision, sont des nageurs très rapides. Bien qu'ils soient poïkilothermes, ce sont les seuls poissons, avec certains grands requins, qui possèdent un système d'échangeurs de chaleur leur permettant de conserver au chaud leurs muscles et leurs viscères. Ce système est basé sur le contact entre des capillaires veineux, dont le sang est réchauffé par l'activité musculaire, et des capillaires artériels, dont le sang froid provenant des branchies se réchauffe au contact des capillaires veineux. Toutefois ce système n'est pas aussi élaboré chez toutes les espèces de thons et n'est pas aussi développé chez les jeunes que chez les adultes. Ce sont les grands thons rouges (pouvant dépasser 4 mètres et atteindre 700 kg) qui sont capables de fréquenter les eaux les plus froides, ils sont d'ailleurs pêchés jusqu'en Islande. À l'inverse de la plupart des espèces de poisson qui ont la chair blanche, celle des thons est souvent rose, du fait de leur importante vascularisation. Du fait de sa position de prédateur, et parce qu'il contient beaucoup de lipides, le thon rouge a tendance à accumuler des polluants tels que le mercure, métal très toxique.

Le thon est un infatigable migrateur, ce qui permet de le repérer lors des campagnes de pêche. Les bancs ou mattes rassemblent plusieurs milliers d'individus poursuivant des bancs de sardines, d'anchois, de sprats, de maquereaux, et méduses[3] dont ils se nourrissent.

Un aliment

Le thon est une source de protéines et contient peu de cholestérol. Le thon regorge d'éléments nutritifs, dont le phosphore, le sélénium, les vitamines A et D, ainsi que celles du groupe B. Le thon rouge se démarque du thon blanc par sa teneur élevée en acides gras oméga-3 dont l'acide eïcosapentaénoïque (EPA) et l'acide docosahexanoïque (DHA)[4]. Des études montrent que la consommation de thon a des effets favorables sur la santé cardiovasculaire et réduirait la mortalité par maladie cardiovasculaire.

Pour des raisons de conservation, le thon est souvent commercialisé en conserve. Au Japon, le thon est consommé cru sous forme de sushi ou de sashimi, des formes de préparation qui tendent à se populariser en Occident ; la partie ventrale, ou thon gras, étant la plus appréciée. De nombreux pays du Pacifique, des côtes africaines et de la Méditerranée pouvant le consommer frais, de nombreuses recettes existent, y compris crue ou en marinade de citron (voir notamment poisson cru à la tahitienne).

votre commentaire

votre commentaire

-

-

-

Le Bégnat - Pêche à l'anchois - Ciboure - Saint... par ixa031

Le Bégnat - Thonier artisan - Ciboure - Saint Jean de Luz

envoyé par ixa031. - Explorez des lieux exotiques en vidéo.Bégnat Chasseur de thons - 1994

Bégnat - Chasseur de thons -1994- Partie 1

envoyé par ixa031. - Voyage et découverte en vidéo.

Bégnat -Chasseur de thons -1994- Partie 2

envoyé par ixa031. - Découvrez de nouvelles destinations en vidéo. 1 commentaire

1 commentaire

-

487

Le parcours exemplaire d’un pêcheur basque:

Jesús Larrarte Lecuona

Marc Larrarté

1922. La misère règne sur Fontarabie, très ancienne cité du Guipúzcoa. Certes, une évidente richesse

se manifeste sur le front de mer, où d’imposantes demeures mènent grand train et occupent du personnel

domestique. Ailleurs, pauvreté physique et détresse morale. Les chants parfois inspirés, toujours entonnés

avec conviction qui s’élèvent des cidreries où les pêcheurs tiennent leurs assises révèlent une folle désespérance:

chanter ou pleurer est indifférent, l’important étant de crier. Cantando la pena, la pena se olvida,

dira bientôt l’immense Antonio Machado.

Dans la famille Larrarte Lecuona, il ne s’agit même plus de misère mais d’une déroute intégrale. Celedonia,

mère au foyer, et Matías, vérificateur à la pesée, sont morts à quelques semaines d’intervalle.

Matiàs avait toujours rapporté à la maison assez d’argent pour qu’on vécût dignement. Désormais, plus

rien. Après l’intervention du curé de la paroisse, les quatre filles (Lucía, Valentina, Justina et María Begi txiki)

et les quatre garçons (Anastasio, Jesús, Juanito et Bixente) ont été répartis dans différentes familles, du

moins officiellement. Mais la réalité est quelque peu différente. Observons ce qu’il advient avec le deuxième

garçon, Jesùs, onze ans: il suit de temps à autre l’enseignement d’un vieux maître handicapé connu

comme maese cojo; le matin, il mène au pacage le bétail des personnes qui l’ont recueilli et il retourne le

chercher à la tombée du jour; cela mis à part, nul ne sait comment ce Jesùs-là passe ses journées.

Nous le savons aujourd’hui. Il rôde en quête de quelque chose à vendre ou à manger: des figues qui

pendent à des branches débordant sur la rue; des pommes ou des cerises dont la cueillette impose de sauter

un mur ou l’autre (quand il est surpris, Jesùs, espérant échapper aux réprimandes, s’invente un prénom,

Krispín, qui lui restera, et une fausse adresse). Il retrouve son frère aîné Anastasio et tous deux cherchent

un petit travail à faire pour les commerçants du bourg, livrer des hameçons, trimbaler des sacs de

patates ou d’oignons. Ils gagnent ainsi quelques perras chicas, quelques piécettes... Mais ce qui les intéresse

est d’aller à la pêche. Du temps même de leurs parents, ils ont découvert dans l’estuaire un battela

disjoint, enfoui dans la vase, grignoté par les étrilles. Ils l’ont remis en état de naviguer, sans lui donner le

moindre lustre, afin que d’autres impécunieux ne viennent pas le voler. Ils l’utilisent désormais pour capturer

des zapateros (dorades grises Spondyliosoma cantharus), des louvines (bars Dicentrarchus labrax),

des muges (mulets Mugil ramada) et des chipirons (encornets Loligo vulgaris) qui abondent dans la Bidassoa

et aux abords du cabo de Higuer et de l’ilôt Amuitz. Ainsi les garçons se procurent assez d’argent pour

que leurs frères et soeurs mangent tous les jours et n’aillent pas le derrière à l’air. Quelques pêcheurs professionnels

les aident, en leur abandonnant deux ou trois brasses de briña, une poignée d’hameçons, un

demi-seau de tripaille pouvant servir d’appât. Peut-être sentent-ils que les frères Larrarte ont déjà la vocation

halieutique.

L’idéal serait qu’un patron prenne Jesús ou Anastasio dans son équipage, en qualité de mousse. Mais

aucun ne le peut. La pêche, activité principale du bourg (avec l’agriculture), comprend deux classes distinctes.

Primo, certaines embarcations à vapeur, mais aussi à voiles, des txalupa handi montées par treize

hommes, appartiennent à des familles riches, également propiétaires d’usines, d’ateliers, de commerces et

de fermes. Une bonne part d’entre elles travaille sur des pêcheries lointaines, Grande Sole, Rockall, et

même sur les bancs morutiers. D’autres pratiquent une pêche semi-côtière, rapportant des cerniers (Polyprion

cernium), des raies pocheteaux (Raja oxyrenchus) et tous les beaux et bons poissons de ce littoral.

Pour être admis dans un tel équipage, il faut manifester des dispositions nautiques évidentes. C’est ce qu’il

adviendra, dans deux années, à l’aîné, Anastasio Larrarte. Mais, en général, embarquent à bord de ces

bateaux-ci les fils, petits-fils, neveux et frères cadets de ceux qui y naviguent déjà.

Secundo, il existe une quarantaine d’embarcations, itsas jendeen untziak, appartenant à ceux qui

pêchent. Armer de telles unités n’implique aucune aisance: deux frères, ou un père et ses fils, ont acquis à

force de sacrifices une barque à voiles de huit à douze mètres dont l’équipage est composé d’autres

parents, de voisins et d’amis. Plus petits que les bateaux de riches, ceux-ci oeuvrent dans un état d’impécuniosité

chronique. Les patrons doivent brader une partie de leurs captures afin que leurs fournisseurs les

Marc Larrarté

laissent repartir en mer. La rémunération des matelots consiste souvent en poissons dédaignés par les vendeuses

professionnelles, les arrain saltzale qui vont à pied jusqu’à Vera de Bidasoa vanter et vendre Ondarrabiko

arrain bizi-bizia. Dans ce contexte de précarité, les patrons n’ont guère la possibilité d’embaucher

un gamin qui ne soit pas de leur propre famille.

Voilà pourquoi les deux Larrarte, dans une épave de battela, renouent avec les gestes des anciens auxquels

les scientifiques ont rendu hommage en surnommant le cernier: Mérou des Basques. Et comme les

anciens, les deux gosses capturent de beaux et nombreux poissons.

1924. La bonne étoile de Jesús se nomme Rafael Aguirre. Ce réputé patron de Ciboure, dans la province

française du Labourd (Lapurdi), a commandé une txalupa handi de treize mètres, championne pour

les captures de sardine (Clupanodon pilchardus Walbaum). Il fonde de grands espoirs dans les sardiniers à

vapeur qui commencent d’exploiter un filet nouveau appelé bolinche (bolintxa).

Ciboure, petit port au débouché de l’Urdaxuri (La Nivelle) constitue avec Socoa, avec Hendaye, la cale

de Guethary et le hâvre de Biarritz, un potentiel halieutique basco-français ridicule comparé aux nombreux

et vastes ports du littoral espagnol. Microcosme qui n’en attaque pas moins une double révolution pour

laquelle, estime Rafael Aguirre, il va manquer de jeunes gens courageux et motivés par la pêche. Alors ce

patron avisé, sur le port de Fontarabie, demande aux uns et aux autres s’ils ne connaîtraient pas des adolescents

aficionados a la mar.

La double révolution en question concerne l’usage de la bolinche et la motorisation généralisée

des embarcations. En fait, le filet droit maillant, sare geldia, survit encore par sa rustique simplicité:

lorsque l’on a repéré des sardines aux abords du bateau (grâce à certaines montées de bulles, punpulloak,

ou à certains éclats dans la pâle clarté lunaire), le bateau met à l’eau un panneau de filet que

soutient kortxuko arlinga, la ralingue des lièges, et qui tombe verticalement sous la tension d’une ligne

de plombs, beruneko arlinga. De part et d’autre de cet écran, les matelots dispersent de la rogue,

mélange d’oeufs de morue et de tourteau d’arachide. La sardine se précipite goulûment et se prend

dans les mailles. La voilà captive. Il faut alors remonter le filet à bord, ce qui ne va pas sans peine. Le

démaillage du poisson s’effectue au port, procurant du travail à plusieurs kai gizon et kai emazte

(hommes ou femmes du quai), qui le distribuent dans des paniers ou des caissettes afin qu’il soit présenté

aux acheteurs.

Et là est bien le problème: le rustique sare gelgia ne sert qu’une fois par marée. Le progrès, c’est

bolintxa, la bolinche, un filet tournant, une senne, améliorée sinon inventée par les Ondarrabitar en

1917. Adoptée par les Cibouriens, elle a été très vite interdite par l’administration française: son efficacité

menacerait de détruire toutes les espèces pélagiques de la région. Quelques mois ont passé. Devant

l’insistance des pêcheurs, la même administration accorde, en 1922, une dérogation: la bolinche est

autorisée de la frontière espagnole à Vieux-Boucau, dans les Landes. Le résultat ne se fait pas attendre:

les sardiniers de Ciboure, qui avaient seulement capturé 847 tonnes en 1921, débarquent 2735 tonnes

en 1923.

Avec la bolinche, le pêcheur et le bateau sont plus actifs que dans le processus précédent. En présence

de sardine, repérée ou simplement devinée, deux matelots embarqués dans des plates minuscules dispersent

de la rogue pour la fixer et l’agglomérer. Tandis que les poissons se ruent sur ce festin, provoquant

un bouillonnement très visible, le sardinier parcourt un cercle en dévidant la bolinche, un piège tendu verticalement

entre une corde de lièges et une autre de plombs, et dont la partie inférieure se ferme à l’aide

d’une coulisse de chanvre, zerra, qui court dans une succession d’anneaux de bronze, erreztunak. Souquer

ce cordage et refermer le cylindre de mailles pour que les sardines ne s’échappent pas en plongeant

est une tâche, urgente et pénible, que les matelots accomplissent sans aide mécanique. Ils s’efforcent jusqu’à

ce que l’ensemble des anneaux et le fond de la poche soient halés à bord. La masse de poissons étant

alors captive, il reste à la distribuer dans des caissettes de bois, à l’aide d’une grande épuisette, salabarda.

L’avantage de la bolinche est qu’elle peut être remise à l’eau pour capturer un nouveau banc de sardines,

et encore un, etc...

Cette technique donne un coup de fouet à l’activité de pêche et de conserverie de Ciboure et Saint-

Jean-de-Luz. On parle de construire de nouvelles usines (elles passeront, en dix ans, de sept à dix-sept).

Des patrons, des usiniers, des particuliers se cotisent pour faire construire de nouveaux sardiniers. Il

devient urgent de recruter en Bretagne des femmes ayant l’expérience du travail posté, version française

de la taylorisation qui impose des tâches répétitives, tandis que les éléments du travail (sel, sardines,

boîtes, huile, cartons...) arrivent sur un tapis roulant. C’est dans cette effervescence que Rafael Aguirre

veut recruter et former un mousse qui pourra devenir un bon matelot et même un patron de pêche

compétent.

488

489

La première personne interrogée fabrique des hameçons sur le trottoir de la calle San Pedro.

– Si conozco uno? répond l’amu egile. Voyez: descendez jusqu’au puerto chico. Vous verrez un bachot

déglingué avec plus d’eau au-dedans qu’à l’extérieur. Demandez au sacripant qui sera là s’il s’appelle Krispín

ou Jesús. Celui-là sera votre homme.

Rafael Aguirre attend. Il apprécie l’accostage du gamin, qui a pêché une douzaine de zapateros, une

louvine de trois kilos et quelques autres poissons. Puis il l’accompagne à la ferme où vit officiellement

Jesús. Le Cibourien entreprend les tuteurs et la cause est entendue. Quelques jours plus tard, Krispín

Larrarte Lecuona passe en France pour apprendre le métier de marin-pêcheur, sous l’autorité et la responsabilité

du patron Aguirre, qui s’engage à lui procurer le gîte et le couvert.

Enrôlé en qualité de mousse, Jesús assimile avec ferveur. L’univers spartiate des hommes vigoureux et

rustiques qui composent les équipages de chaloupes et de petits moteurs lui plaît. De temps à autre, il lui

échoit certes un belarri ondoko, une baffe derrière l’oreille, parce qu’il a laissé échapper un cordage ou

renversé une caisse de sardines. Il n’en prend pas ombrage.

– C’est le métier qui rentre, commentent ses compagnons.

Il lui plaît tout autant, seul avec Rafael Aguirre à bord du Guynemer, de pêcher la langouste au casier,

le merlu (colin Merluccius merluccius) et le congre (Conger conger) à la ligne à main, et d’apprendre à connaître

les entrelacs de roches et les hauts-fonds du littoral basque. Il aspire maintenant à embarquer sur un

grand bateau et connaître la pêche au thon.

La pêche du thon, précisément du thon blanc Thunnus alalunga, appelé germon par les Français, est

en ce temps une merveille d’esthétique. Imaginez une txalupa noire de treize mètres avec ses deux mâts

dressés, arborant toute sa toile et courant au portant entre six et neuf noeuds dans la grande houle du

golfe de Biscaye (ou de Gascogne). De part et d’autre s’élèvent deux tangons qui écartent du sillage des

lignes de différentes longueurs. A la poupe, maniant la barre avec la majesté d’un dieu antique, le patron.

De ce tableau vivant, Kesus gardera du respect pour ceux qui se déplacent en mer sous l’impulsion du

vent, parmi lesquels se trouvera l’une de ses petites-filles, régatière acharnée. A certaine époque, il sera

quasiment le seul marin professionnel de Ciboure à créditer les plaisanciers, les voileux, de la même aficiòn

maritime que lui avait supposée Rafael Aguirre.

Désormais recherché par des bateaux à moteur, le thon est un adversaire qui mérite certains égards.

Les hameçons qui arment les lignes ne portent pas un appât, qui serait lavé ou même arraché par la vitesse,

mais un leurre, un simulacre de poisson constitué à partir de suikiñak, les enveloppes de l’épi de maïs.

Quelques artisans de Ciboure, Guéthary et Fontarabie se sont fait une spécialité de ces pseudo-feuilles (les

sépales de la fleur de maïs, en réalité). Ils les font sécher, ils les brossent, les décolorent en les plongeant

dans un bain de chlore, avant de les teindre de coloris violents et de les armer d’un hameçon de fort calibre.

Dans le sillage des bateaux, ces leurres sont particulièrement attractifs. Ainsi fonctionne ce que les

Guipuzcoans appellent curricàn.

La sardine avec la bolinche, le thon à la traîne, l’anchois (Engraulis encrassicholus) également avec le

filet tournant, parfois le merlu, le rousseau (Pagellus erythrinus), la louvine avec apailluak, des lignes de

fond appâtées et tenues directement à la main, tels sont les poissons qu’affronte Jesús Larrarte pendant

son temps de mousse. Les bateaux qu’il fréquente sont délibérément polyvalents: les patrons savent passer

d’une spécialité à l’autre, au gré des opportunités; ils souffrent donc moins que d’autres des méventes

qui accablent épisodiquement la profession.

Des manifestations sociales opposent, en 1924 et 26, les équipages de sardiniers à leurs propres armateurs,

qui sont aussi conserveurs, donc acheteurs de leurs poissons. Jesús observe avec circonspection. Le

plus virulent, le plus cynique des usiniers, Pascal Elissalt, enivre les matelots de ses bateaux, de bistrot en

bistrot, et leur commande ensuite de rejeter hors du port et même du Pays Basque les maudits marins Bretons

arrivés voici peu... à sa propre demande. Pourquoi cela? Parce qu’il y a solidarité entre tous ces Armoricains,

qu’ils soient venus faire la saison avec leurs propres bateaux (dont ils sont propriétaires) ou matelots

des barques basques depuis quelques saisons; parce qu’il sent se lever contre les dirigeants

quasi-esclavagistes dont il est l’archétype un grand vent de révolte.

Jesús et les hommes de sa génération commencent à comprendre combien ces gens du nord, co-armateurs

de leurs bateaux, sont en avance sur les arrantzale d’ici. Si quelqu’un sait accommoder à la mode

basque les acquis sociaux de ces étrangers, la pêche cibourienne cessera d’être un sempiternel sous-prolétariat

pour devenir une profession digne et rémunératrice. Bien sûr, cette prise de conscience ne s’est pas

faite sans aléas. Un grand syndicaliste parisien, Charles Tillon, s’est mêlé au conflit. Cela ne lui a pas porté

chance: il a perdu un oeil dans les échaufourrées. De cette époque, Jesús conservera une certaine

Marc Larrarté

défiance vis-à-vis des mots-d’ordre généraux et des mouvements de foule. Il pensera que l’amélioration de

la pêche doit venir du travail, de l’inventivité technique calmement débattue, de la solidarité, tout ceci axé

sur un humanisme du quotidien et préservé des idéologies. A son heure, et sans jamais claironner aucune

profession de foi, Krispín apparaîtra comme un patron social, préoccupé du sort de ses hommes. Mais il

s’étonnera toujours qu’on lui en fasse compliment.

Les quirats qui ont permis aux Bretons d’être propriétaires de leurs bateaux et de s’opposer sans crainte

d’être licenciés aux acheteurs de sardine, les quirats, donc, vont, dans les années 30, contribuer au

développement du port et à l’émancipation des pêcheurs.

Quirat, disons-nous. D’où vient ce terme que les Bretons utilisent abondamment? En France, l’usage

en est apparu au17e siècle, quand Colbert (le ministre de Louis XIV qui créa le système de solidarité maritime

encore en usage de nos jours, les Invalides de la Marine), encourageait les épargnants à miser sur des

bateaux de commerce. Mais qhirat, mot arabe, désignait, cinq siècles plus tôt, lorsque les Almoravides

étaient maîtres de l’Andalousie, les pièces de monnaie que des associés déposaient dans une jarre pour

financer les échanges et trafics envisagés. Reprenant le même principe, le quirat français permet à plusieurs

personnes d’entreprendre une oeuvre commune: construire, lancer et exploiter un bateau de commerce

ou de pêche.

Cette pratique de capitalisme populaire va revêtir à Ciboure un formalisme dépouillé. Les futurs associés

(par exemple: un patron, un mécanicien, deux matelots, un boulanger et le coiffeur de la bourgade)

se réunissent chez l’un d’eux ou, mieux encore, dans un café, territoire neutre. Ils commandent à boire.

Dès que le garçon s’éloigne, chacun exhibe une enveloppe dans laquelle il a glissé ses économies. Il la pose

sur la table en disant: – Je mets tant d’argent; – Moi, dit un autre, telle somme; etc... Quelqu’un fait le

compte du capital disponible. S’il suffit à entreprendre la construction du bateau envisagé, on désigne un

diruzain (trésorier, comptable), qui emportera tout l’argent dans un petit cartable, le gardera chez lui ou le

déposera dans une banque, comme il voudra, à condition de payer les sommes dûes à mesure de l’avancement

des travaux. Mais, si la somme est insuffisante, les personnes présentes cooptent quelqu’un d’autre

susceptible d’apporter le complément et d’être aussi quirataire. Pas de contrat écrit, on se serre la main

et ça suffit.

On peut s’étonner de ce que les armateurs des bateaux de pêche basco-français aient tardé à se servir

d’une forme aussi simple d’investissement. A leur décharge, il faut rappeler que la pêche a longtemps été

dans cette région l’affaire des pêcheurs, pauvres, sans un franc d’économies, ou de financiers soucieux de

rendements. Pas de moyen terme, pas d’autre intervenant. Ce sont les Bretons venus pour capturer la sardine

du golfe qui ont montré le rôle que pouvaient jouer les bas-de-laine et les cagnottes personnelles de

boutiquiers, de professeurs, d’ecclésiastiques ou de dentistes en s’ajoutant aux économies des gens de

mer eux-mêmes. Si muchos pocos hacen un mucho, si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les

pêcheurs basques viennent enfin de découvrir le moyen de s’offrir des bateaux modernes et sûrs.

Nous sommes en 1931. Novice après avoir été mousse, Krispín Larrarte termine son apprentissage. Il

est prêt à passer matelot. Il est engagé par Dominique Echeverria (surnommé Xudur motza, nez court, un

490

1931. Chaloupe à

moteur L’Etoile dont le

novice est Jesús Larrarte,

appareillant de Ciboure.

Au fond, à quai, un

vapeur de l’armement

Plisson.

491

adversaire lui ayant croqué cet appendice au cours d’une rixe), qui constitue un nouvel armement avec

quatre associés. Cette équipe va exploiter un bateau révolutionnaire construit par Nañi Hiribarren à Socoa,

une pinasse de forme classique, à cul de trainière, de douze mètres mais propulsée par un moteur Couach

de douze chevaux... à essence. Cette option surprend le milieu maritime cibourien, certes converti à la

mécanique depuis que la famille Letamendia lança, en 1886, une barque performante: Les Trois Frères,

mais persuadé que la machine à vapeur représente la perfection en ce domaine. Ce moteur thermique,

dit-on, va être bruyant, malodorant, générateur de vibrations, difficile à refroidir. Et puis, est-il bien raisonnable

de naviguer avec un hectolitre d’essence explosive sous les pieds?

En dépit de ces interrogations et de ces doutes, L’Etoile, durant quatorze mois, se consacre aux pêches

de surface (dites aussi pêches des pélagiques ou captures de poissons bleus) que pratique la majorité des

grandes unités du port, thon, sardine, anchois. De temps à autre, elle va tenter le merlu et le pageot au

Gouf de Capbreton, tout près d’ici. Au terme de quoi, les associés peuvent dresser un bilan: L’Etoile est un

bon bateau mais, un peu trop petit et trop léger, il passe plus de temps qu’il n’est raisonnable en allers et

retours entre le port et les pêcheries.

Pour pallier ce défaut, les quirataires, qui comprennent maintenant Jesùs Larrarte et trois matelots

supplémentaires (Bernard Manterola, dit Tomás, Albert Duzer et Henri Larreguy) passent commande d’un

bateau neuf à Nañi Hiribarren. Ce sera L’Etoile II, dix-sept mètres, moteur Bolinders de deux cylindres et

cinquante chevaux, à essence, une fois encore.

Devant le succès de cet armement, plusieurs patrons de Ciboure, parmi lesquels le réputé Pascal

Zugasti, dit Pistolett’, adoptent des options comparables. Commence une ère d’émulation, d’essais, d’inventivité

curieuse, comme si, enfin propriétaires de matériels efficaces, les marins se sentaient un peu

fous, légèrement euphoriques, moins préoccupés de thésauriser que de risquer et de découvrir.

Un jour de 1933, Albert Duzer repère dans le magasin bayonnais d’accastillage Sorin une cuiller ondulante

américaine Record utilisée par les pêcheurs sportifs d’espadons, laquelle présente la forme et les

dimensions d’une banane. Quelques jours plus tard, avec cet engin traîné par quarante mètres d’un briña

de chanvre prolongé par deux mètres de laiton, Krispín croche un thon rouge de trois-cents kilos à trente

milles dans le nord de Lekeitio. Après une demi-heure de lutte acharnée, freinant les sursauts, reprenant,

tout ceci sans moulinet, évidemment, les doigts sciés en dépit des biraba (doigtiers) de feutrine, il amène

à contrebord le monstre que ses compagnons peuvent gaffer et embarquer. Dès cet instant, Jesús estime

que le traditionnel peita à base de suikiña de maïs va tomber en désuétude. Mais il se trompe: pendant

plusieurs années, les tenants de l’un et l’autre artifices vont alterner les bons résultats.

Albert Duzer partage, lui, la conviction de son jeune équipier. Il retourne chez Sorin pour acheter toutes

les cuillers Record disponibles. Mais le vendeur, astucieux, en conserve une et la propose, moyennant

un prix exorbitant, à un Ondarrabitar nommé Segurola, qui fait confectionner des imitations aussi efficaces

que l’originale par différents artisans du port guipuzcoan.

1931. L’équipage de

L’Etoile II. Au fond à

droite, Jesús Larrarte

Marc Larrarté

Le scénario inverse se déroule peu après avec une cuiller carrée, concave, large comme une main, brillante,

conçue par les Ondarrabitar, et copiée par les Cibouriens. Cet engin, on ne le traîne pas dans le sillage, on

l’arme quand le thon rôde autour du bateau en dérive: on le jette à l’eau, il plonge et tournoie, on le reprend,

on le relâche, et ainsi de suite jusqu’à ce que le cimarròn excité morde et que commence la bagarre.

Les bonnes captures de L’Etoile se répètent et se renouvellent: une fois cent petits thons rouges de dix

kilos; une autre fois, deux ou trois pottolo de cent kilos et plus; ou encore cent-cinquante kilos de thon

blanc hegal luzea...

Au cours de ces années 1930, les pêcheurs changent de bateau comme de chemise. Ils vendent des

embarcations tout juste rodées pour en acheter ou mettre en chantier de plus performantes. Ainsi le

matelot Jesús se retrouve bientôt co-armateur du sardinier Marianne de dix-sept mètres et moteur (diésel,

cette fois) de quatre-vingt chevaux.

La guerre civile espagnole amène sur la côte basque française de nombreux réfugiés, parmi lesquels

des pêcheurs de Biscaye et Guipuzcoa, mais aussi de Cantabria, des Asturies et de la Galice, ceux-ci étant,

en dépit de la péjoration attachée à leur origine (quítate de ahí, Gallego! veut dire: ne touche à rien, maladroit,

tu vas tout démantibuler!) des marins particulièrement efficaces.

Curieusement, les frères de Jesús (Anastasio, Juanito et Bixente, celui-ci promis à une mort terrible à

l’âge de vingt-et-un ans, victime d’un tétanos provoqué par une piqûre de rascasse) ne manifestent aucune

envie de s’installer en France:

– Nous avons ici notre famille et nos amis, disent-ils. Certes, nous ne vivons pas au paradis, mais notre

heure viendra, comme viendra le moment où ce pays aura besoin de la compétence de tous ses fils pour

se développer.

Jesús vient d’obtenir la nationalité française (il s’appelle désormais Jésus Larrarté, avec des accents sur

les É, mais on dira toujours Jesús, voire Kesús – diéchouch’ ou kéchouch’ –) quand débute la deuxième

guerre mondiale. Il est immédiatement mobilisé en compagnie de son ami cibourien Maiz egarri (souvent

assoiffé, tel est son surnom) et plusieurs autres. Avec le navire de transport El Mansour (le victorieux, en

arabe; admirons l’ironie de ce nom, à la veille d’un écrasement des armées françaises), il dépose et embarque

des troupes à Glasgow et Greenok, Ecosse, comme à Dakar, Sénégal où il passe quelques mois, cuisinier

à la base aéro-navale de Bel Air.

Démobilisé, il revient à Ciboure. Il épouse Mercedes, fille de Bentxan Cerciat, mécanicien de la belle

pinasse Marie-Rose que construisit en 1934 Nañi Hiribarren de Socoa pour les pilotes de Saint-Jean-de-

Luz, et de Marianne Ochoteco, arrain saltzale, vendeuse de poisson qui, dans sa jeunesse, allait à pied jusqu’à

Sare, à vingt kilomètres par le col de Saint Ignace, vantant les qualités du thon pêché à Ciboure, un

thon dont le sang coulait sur son visage et sa poitrine puisque, à l’instar de ses compagnes, Marianne

transportait sa marchandise dans un couffin en équilibre sur sa tête. Mercedes Cerciat est filetière du

Lohitzun, un sardinier appartenant à l’armateur Fargeot de Saint-Jean-de-Luz. Anecdote: elle est née le 18

septembre 1921, dans la belle maison flamande de Ciboure (Estebania) où naquit, quarante-six ans avant

elle, le compositeur Maurice Ravel, auteur de l’archi-célèbre Boléro.

492

1940. Mercedes Cerciat,

future épouse de Jesús

Larrarte, à gauche, et

son amie Lolita Zugasti,

fille du célèbre patron

Pascal Pistolett, ramendant

un filet dans l’atelier

de M. Fargeot, armateur

du sardinier

Lohitzun.

493

Krispín s’imaginait renouer avec son équipage et reprendre la pêche. Mais non. Les occupants allemands

réquisitionnent son bateau qu’ils arment d’un canon contre les patrouilleurs anglais. La situation

est dramatiquement simple: – la pêche en haute mer est interdite; – la pêche côtière est autorisée, assortie

d’énormes sujétions et contraintes; – les rares bateaux de plus de dix mètres qui, parce que vétustes et

lents, n’ont pas été réquisitionnés, pourront pêcher la sardine dans une bande côtière d’un mille et demi;

mais leurs captures seront achetées, à un prix qu’ils décideront eux-mêmes, par les intendants allemands.

Résolu à ne pas travailler pour le roi de Prusse, Jesús arme son batteliku de cinq mètres, simplement

appelé Jesús, ce qui lui apporte un avantage imprévu. Les Allemands ont tendu des câbles et des chaînes

entre les quais et les estacades du port. Ce piège ne s’ouvre que le matin, sous la surveillance de soldats

chargés de noter les canots qui prétendent sortir. Chaque patron-sans-équipage, comme disent avec

amertume les pêcheurs, crie le nom de son embarcation. Le vert-de-gris note et le marin peut appareiller.

Mais l’Allemand ne comprend pas toujours des noms compliqués comme Maiatzeko lorea, Primaderako

lorea, Egarri gabe sekulan (Fleur de Mai, Fleur de printemps, Jamais altéré). Il demande au marin de répéter,

il exige de voir l’inscription portée sur la coque, tout cela fait perdre du temps. Pour Krispín, c’est plus

simple: il clame Iééézouss! deux ou trois fois. Le soldat finit par entendre, il confirme: Iééézouss! et il

accorde l’exeat tant espéré. Chaque bateau doit être rentré avant que le soleil soit couché. Un soir, un sardinier

retardataire tente de forcer le passage. Il se prend dans un câble métallique et chavire. Ainsi meurt

un mousse de quinze ans.

Le 6 juin 1944, les troupes alliées prennent pied sur le sol de Normandie. La libération du territoire

français, la Libération avec L majuscule, commence. Le 22 août, les Allemands évacuent Ciboure. Une

cérémonie ridicule, organisée par quelques imbéciles qui faisaient dans leurs culottes et se prétendent tout

à coup Résistants de la première heure, finit d’écoeurer les arrantzale. Tournant le dos à ces Tartuffes, ils

retournent à leur domaine. En mer, le courage et la ténacité ne se maquillent pas.

Ce que l’on appelle alors dommages de guerre (il s’agit en réalité de leurs compensations; les dommages,

ce sont les dégâts provoqués par les Allemands) pour une part, et les quirats déjà évoqués d’autre

part, vont accélérer la recontruction de la flotte et le nouveau développement de la pêche basco-française.

Ceux-ci, les quirats, prennent alors trois formes principales: 1°– plusieurs marins et personnes du voisinage

réunissent des économies sensiblement égales et se partagent la propriété du bateau; 2°– deux,

trois, quatre marins ou plus s’associent à un important investisseur terrien (un conserveur, un commerçant,

un fonctionnaire...), la coutume voulant que les gens de mer demeurent majoritaires dans le capital; 3°–

suivant un protocole très strict, comparable au processus de portage utilisé dans les petites et moyennes

entreprises d’aujourd’hui, un investisseur riche (aberatsa, disent les Cibouriens) achète et paie entièrement

le bateau; ensuite, les quirataires marins lui remboursent peu à peu leurs quote-parts. Le riche peut rester

associé minoritaire ou solder ses parts et contribuer à financer la construction d’un nouveau bateau avec

d’autres personnels navigants.

Une parenthèse qui nous projette dans l’avenir: Georges Olascuaga, qui bénéficie d’un tel portage

pour l’acquisition de son thonier Sainte Thérèse s’en souviendra dans les années 1980, après qu’il aura

pris sa retraite; pour relancer une flottille vieillissante, il reprendra ce principe; mais une coopérative de

marins fondée par lui, Hegokoa, jouera le rôle de porteur naguère tenu par des riches, pour soutenir les

jeunes patrons candidats à la fonction d’armateur. Il faudra un jour consacrer à ce pêcheur modeste la biographie

qu’il mérite.

La reconstruction du potentiel de pêche étant une nécessité vitale, le contexte fiscal et social de l’époque

est très incitatif. Le Ministère des Finances ignore de manière délibérée les véritables bénéfices des

pêcheurs. Pour imposer ceux-ci, il considère seulement des rémunérations théoriques, établies chaque

année par l’administration pour le calcul des retraites et des prestations-maladie: les salaires forfaitaires. A

revenus comparables, les pêcheurs paient donc des impôts moins élevés que les ouvriers d’usine, les fonctionnaires

ou les agriculteurs. L’argent qu’ils ne versent pas à l’Etat, ils peuvent l’investir dans leurs bateaux.

Mettant à profit ces facilités, Kesús Larrarté commande un sardinier de 17 mètres, Jean Claude, avec

dix associés identifiés comme Palli et compagnie. Retenons cette formule typiquement basque: lorsque

l’on s’approche d’un groupe qui discute, on identifie l’un de ses membres (supposons: Palli, le père d’un

futur champion de golf) et l’on déclare à voix haute: – Agur! Palli ta konpañia. Chaque membre de l’assemblée

se considère alors salué personnellement avec tous les égards qui lui sont dûs.

En 1948, Pantaleón Izarraga, dit Gatu arraña, associé de l’ex-constructeur naval Vincent Letamendia

dans l’exploitation du Bidassoa, un sardinier lancé en 1929 par Nañi Hiribarren de Socoa, cesse son activité

professionnelle et prend ses Invalides. Le mécanicien Sébastien Retegui et Krispín rachètent aussitôt ses

parts et celles de ses proches.

Marc Larrarté

Le Bidassoa, bien qu’il ne mesure que dix-sept mètres et ne développe que170 chevaux, sera un bateau

de haute mer. Ses campagnes le conduiront au loin, jusqu’en Galice et en Bretagne, dans une activité

que l’on commence à considérer comme une chasse, un safari au thon blanc hegal luzea. Mais ses

succès les plus notables impliqueront la pêche sardinière et son humanisation grâce au véritable climat

familial qui régnera à bord. En 1949, pour expliquer comment ses hommes conservaient force et bonne

humeur en dépit d’un travail pénible, Kesús confiera ceci:

« – Nous sommes une sorte de famille. Tiens, le repas, par exemple. Assez souvent, sa préparation justifie

un acte de pêche particulier, un entracte, une récréation, pour mieux dire. Le coq (le cuisinier) décide

que l’on ne puisera pas dans les vivres fournis par l’avitailleur Pontaut de Ciboure. On ne va pas non plus

manger ce qu’ont préparé les maîtresses de maison, tu sais, ce que nous apportons dans des pottera

émaillés entourés d’une serviette et accompagnés d’un demi-pain, une bouteille de vin, un morceau de

fromage et deux fruits, tout cela contenu dans otarrea, le panier en lames de chataignier de chaque matelot.

Non, nous allons manger du poisson frais. Le bateau fait donc un détour vers une basse (un haut-fond)

appelé Mendi Azpia, devant la falaise de Bidart. Et les hommes mouillent des lignes à kraba.

– Des crabes? Vous pêchez des crustacés avec des lignes et des hameçons? s’étonne le questionneur,

confondant le mot basque kraba avec le terme français crabe.

– Ezetz, haurra! Les crabes se disent xamar ou txangurro. Nos kraba (Serranellus cabrilla) sont des poissons

de roche de la famille des Serranidés, une variété de mérou, si tu préfères, mais de petite taille.

– Ah, d’accord. Et alors?

– Quand le coq estime que nous avons assez pêché, il allume son fourneau et le bateau reprend sa

campagne.»

A cette époque, le cuisinier du Bidassoa est un jeune Cibourien surnommé Blanc-blanc à cause de son

teint noiraud. Sa tache n’est pas bien commode (la cuisine est un réduit vraiment éxigu derrière la passerelle

de navigation) mais il ne se plaint jamais et demeure au contraire toujours prêt à plaisanter.

«– Fonds d’huile, poisson tronçonné, bouillon aux herbes, pain et patates constituent les ingrédients

du jour. A juste cuisson, le coq touille une dernière fois et pose le tupiña au milieu du pont, sur le capot de

la cale ou la sole d’une plate retournée. Et chacun vient se servir. On appelle ça: manger baltxan, en puisant

dans le pot commun. Chacun, en commençant par le patron, en finissant par le mousse, prend la place

de son choix puis pioche avec la cuiller de service pour garnir son guignon de gros pain évidé ou son

écuelle. Une fois la cuiller plongée dans le pot, il faut l’amener vers soi, puiser dans sa propre direction,

sans choisir, sans regarder. Tant pis si l’on tombe sur un avorton farci d’arêtes alors que l’on a pêché et

fourni un beau kraba charnu. Celui qui enfreint ce code reçoit du patron un bon coup de manche de couteau

sur les phalanges.

Je ne sais pas si cet usage va perdurer, conclut Jesús. Certains de mes collègues estiment que l’on passe

trop de temps à ce divertissement. Si cette habitude disparaît, ce sera dommage. Et l’on mangera

davantage de viande à bord, probablement. Car, c’est bien connu, un pêcheur n’achète pas facilement du

poisson. Il le capture lui-même ou il consomme autre chose.»

La sardine s’apprête à jouer un mauvais tour aux pêcheurs de Ciboure. Très logiquement, puisque peu

pêchée pendant l’Occupation, elle a abondé à la Libération. Les marins se sont empressés de reconstituer

la flotte détruite, les usiniers ont relancé leurs chaînes, les femmes de la bourgade ont repris le chemin du

travail à l’appel des sirènes annonçant d’importants arrivages. Le port est à la veille de supplanter Douarnenez

pour le titre, honorifique, certes, mais révélateur d’une économie gaillarde, de premier port sardinier

de France. Les pêcheurs harcèlent les pouvoirs publics pour que soient entrepris des travaux et construits

des équipements correspondant à cette situation: une criée moderne, une station de mazout digne

de ce nom, une fabrique de glace en paillettes, un pesage moderne. Les plus optimistes parlent d’agrandir

le port en déplaçant le pont routier, de planter des grues et des lampadaires, d’acheter des chariots

métalliques pour transborder les caisses, d’installer des plateformes de levage, des rouleaux pour le débarquement

des filets... tous travaux qui seront entrepris dans dix ans!

C’est le moment précis où le petit Clupéidé d’argent se raréfie. Les 3700 tonnes annuelles, peu ou

prou, des premières années de liberté tombent soudainement. Les captures de 1950 résonnent comme un

glas: 375 tonnes! La folle joie, les espoirs, la volonté de reconstruire un monde juste et prospère semblent

compromis. Les professionnels s’interrogent, ils harcèlent les scientifiques de l’Office des Pêches (Office,

plus tard Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, aujourd’hui IFREMER). Jesús et certains

patrons émettent qu’ils ont été trop gourmands, que les pêcheurs, et lui-même le tout premier, auraient

494

495

dû gérer la production de ce bout d’océan qu’ils désignent comme golkoa, le giron, ou plus fréquemment

encore comme baratzea, le jardin. D’autres pensent que la mer est tellement vaste qu’elle en est inépuisable,

que la cause est ailleurs.

Habitués à miser sur plusieurs tableaux, les conserveurs de Ciboure commencent d’installer des succursales

au Maroc, à Safi et Agadir, de manière à pouvoir fournir leur clientèle même si la dégradation persiste.

Une grande incertitude règne, du moins tant que dure l’hiver, saison de la sardine locale. Car le printemps

ramène, lui d’autres projets, et ceux-là sont franchement exaltants.

Voici près d’un an, deux personnalités de la ville ont invité certains patrons-pêcheurs supposés particulièrement

influents au Sélect, l’un des quatre cinémas de Saint-Jean-de-Luz, pour une séance un peu particulière.

«– Il s’agissait d’Albert Elissalt, évoquera Krispín, le fils du conserveur qu’avaient défié les grévistes bretons

de 1926, et de son beau-frère Gaston Pommereau, dirigeant d’une autre conserverie (les Entreprises

Maritimes Basques, installées à Socoa), des personnalités très sérieuses, compétentes. Nous avons été

d’autant plus étonnés par le film qu’ils nous ont montré: une plaisanterie, une galéjade. Nous voyions des

types propres et élégants comme des touristes, shorts, chemisettes, casquettes de toile, agiter des cannes

à pêche de deux à trois mètres et arracher à la mer, sans effort apparent, des dizaines de thons, à une

vitesse folle. Nous étions tous pliés de rire: quels grands enfants, ces Américains! Mais pour la réalisation,

chapeau! c’étaient les rois du trucage.»

Les patrons de pêche se trompaient. Il n’y avait aucune tromperie. On venait de leur montrer une réalité

qui allait bouleverser leur existence: la pêche du thon à l’appât vivant.

«– C’est une pêche en deux temps, devait leur expliquer Albert Elissalt. D’abord, le bateau doit s’emparer

de sardines, d’anchois ou de chinchards (Trachurus trachurus), tout à fait classiquement, à l’aide du filet bolinche.

Ce poisson, au lieu de le mettre en caisses pour le vendre, on va s’efforcer de le conserver vivant, dans des

réservoirs peints en blanc et abondamment oxygénés. Ensuite, ce peita (puisque l’on va reprendre pour cet

appât le nom des leurres en paille de maïs) on va le proposer au thon. Ce qui est plus facile à dire qu’à faire.»

On connaît une dizaine d’espèces de thonidés. Celles que Kesús et ses hommes ont déjà pêchées se

nomment Thunnus thynnus, le thon rouge qui peut atteindre des tailles et poids importants, et Thunnus

alalunga, le thon blanc germon aux nageoires latérales en faucille (hegal luzeak). Plus tard, les pêcheurs de

Ciboure captureront sous les tropiques le Thunnus obesus, patudo ou begi handi, le Thunnus albacares à

nageoires jaunes et le Katsuwonus pelamis, listao ou skipjack.

Tous ces animaux ont des caractéristiques communes qui vont permettre aux Basques de les capturer:

– ils sont migrateurs, ce qui revient à dire qu’ils empruntent les mêmes routes à intervalles réguliers; – ils

sont organisés et même hiérarchisés en bancs; – ils se déplacent en surface durant la journée; – au petit

matin, affamés, ils attaquent à grand bruit les bancs de sardines qui, par ailleurs, sont harcelés par les oiseaux

de mer.

Voilà, le décor est planté. L’action peut commencer. Nous sommes en mer. Le bateau fait route. Juchés

sur ses parties élevées, mâture et toit de la passerelle, les matelots observent les oiseaux et l’état de la mer.

Des plongeons répétés indiquent soudain la présence de poissonnets acculés à la surface par de gros prédateurs

qui les attaquent par-dessous. Mais il y a d’autres signes. C’est peut être une nappe huileuse qui

dépare une mer par ailleurs clapoteuse. On appelle cela leguna: les thons repus se reposent sous leurs

déjections huileuses. Ailleurs, au contraire, un crépitement, un bouillonnement perturbe la surface: balbaia

ou sardara, dû à la présence de thons pris de frénésie. Ces manifestations échappent généralement à

l’oeil d’un néophyte; pas à celui d’un pêcheur d’ici.

Le bateau se laisse dériver sur le banc. Il a branché de fins jets d’eau qui vont brouiller la surface, empêcher

les thons de deviner le danger, et simuler le frétillement de poissonnets pris de panique. Cependant,

à bord, le peitero distribue à ses compagnons des poignées de peita tirées d’un vivier. Et, à l’aide d’une

épuisette, il en balance des rafales vers le banc de thons, que tangente maintenant le bateau.

Dans la coursive tribord, les hommes ont empoigné de fortes cannes de bambou. Pas de moulinet,

bien sûr, un simple gut bien costaud et un gros hameçon que l’on passe sans état d’âme dans le ventre

d’un anchois, d’une sardine, d’un chinchard, et que l’on met à l’eau.

On n’a pas longtemps à attendre. Un thon a mordu à cet appât-là, comme il aurait mordu à l’un de

ceux que balance le peitero. Le marin crie: – Tenk!, relève sa canne et attire le thon le long du bord. L’un

de ses camarades s’approche avec un croc à long manche (krokua, gantxoa), gaffe la bête et l’amène prestement

sur le pont. Puis il retourne assister le prochain copain qui criera: – Tenk !

Marc Larrarté

Ici, là, d’autres thons ont mordu. L’action s’accélère. Bientôt les poissons, saisis de frénésie, happent

même les hameçons nus. Les matelots travaillent avec précision, sans précipitation, calmement et vite. Pas

un geste de trop. Pas un mot, si ce n’est sous l’effort ou l’exaltation. La coordination est parfaite entre

ceux qui relèvent les cannes, ceux qui gaffent et remisent les poissons. Et puis, pour une raison mystérieuse,

ça ne mord plus, tout s’arrête en quelques instants. Les thons qui nagent encore sondent et disparaissent

en profondeur. Une ou deux tonnes de leurs congénères ont été capturées. Le pont est poissé d’un

sang noir et corrosif. Entre les claies qui compartimentent l’arrière du bâtiment crépitent des coups de

queues désespérés. Les matelots achèvent ces survivants à coups de matapitx, des gourdins à poignées

ergonomiques qu’ils ont sculptées pendant les heures de route. Ils ne font pas ça par sensiblerie mais par

intérêt: un thon dont l’agonie se prolonge sécrète de l’histamine, une toxine qui abîme sa chair et lui donne

un goût désagréable.

Bien sûr, on n’en est pas là quand les patrons de pêche se quittent après la projection et les explications

des deux usiniers. Mais, tout de même, l’idée va son chemin. Plus d’un marin se souvient alors du dépit

qu’il éprouve quand, pêchant à la ligne de traîne, il prélève seulement quelques thons dans un banc pourtant

copieux. Ici, c’est un autre rendement! D’autres se rappellent aussi que, lorsqu’ils ont amené un petit

banc d’anchois le long de la coque, ils ont vu tournoyer des thons autour du filet, et sont même parvenus

à les pêcher alezian, c’est l’expression consacrée. En somme, les pêcheurs basques ne sont surpris qu’à

demi. C’est le côté organisé de la pêche américaine et son apparente facilité qui les ont troublés. Mais,

attirer le thon avec des poissonnets vivants, ils connaissent déjà.

En homme qui adapte ses actes à ses convictions, Pascal Elissalt équipe sa pinasse Marie Elisabeth pour

ce nouveau métier. Il la dote, notamment, d’une inesthétique protubérance au milieu du pont avant: un

vivier de bois destiné à préserver l’appât. Quelques patrons font comme lui. Très vite, ils comprennent que

le film américain n’a pas tout montré. Il reste beaucoup à apprendre. Mais les Cibouriens s’y mettent vite.

Le poissonnet conservé dans le vivier meurt très vite: on en met moins, on fait circuler de l’eau fraîche, on

peint les parois en blanc, et ainsi de suite. Chaque problème suscite une réponse rapide chez ces hommes

que l’aventure émoustille.

Une saison encore, Kesús et son associé le mécano Sébastien pêchent à la ligne de traîne. Et puis, ils

font comme tous leurs camarades. C’est ainsi qu’à son tour Bidassoa est alourdi d’un gros vivier de bois

qui donne à cette coque élégante un vague air de château médiéval. Et l’on pêche. Deux étés ont suffi: la

live bait fishing des pêcheurs californiens a été adoptée, adaptée et maîtrisée par les pêcheurs basques de

Saint-Jean et Ciboure, comme elle va l’être par ceux de Fontarabie, Pasajes, Guetaria et Lekeitio, qui sont

leurs amis et souvent leurs parents.

La sardine était un poisson populaire, pratique (salée, séchée, mise en boîte), relativement bon marché,

qui trouvait son débouché auprès des ménages et des armées en campagne. Le thon est un mets plus raf-

496

1950. Le thonier

Bidassoa de 1929,

après sa transformation

pour la pêche à

l’appât vivant. La

grosse caisse inesthétique

sur le pont

avant est un vivier.

497

finé, que la mise en conserve va permettre de figurer à la table de gens modestes. Un énorme marché

s’ouvre aux pêcheurs du Pays Basque. Alors, pour le pêcher, ce poisson-roi qui promet une vie moins aléatoire,

et qui fera même quelques fortunes, on s’équipe.

Les infrastructures portuaires? Elle serviront à cette nouvelle espèce, il suffira de les adapter. Les bateaux?

Ils vont s’agrandir, se moderniser, s’équiper de cuisines dignes de ce nom, d’un carré, et même de

douches et de cabinets! Mais, pour l’essentiel, il seront dotés de grands et gros viviers, d’une cale à glace

de plusieurs mètres cubes, de moteurs puissants et endurants. Car le thon, on le pêchera parfois derrière

l’Artha, la digue majestueuse qui protège la baie de Saint-Jean-de-Luz, mais il faudra aussi le pourchasser

pendant des jours et des jours à plusieurs dizaines de milles du port.

Quatre années passent. Le port basque évince largement Groix, Yeu, Etel, jusqu’ici réputés pour leurs

captures thonières, et qui viennent à peine de renoncer à leurs vieux dundees à voiles. Et ce n’est qu’un

début. Les patrons de pêche rivalisent de savoir-faire. Cela n’a rien d’étonnant: ils vivent quasiment les uns

sur les autres. Ce que sait ou fait l’un, les autres l’apprennent et le reproduisent bien vite. Il en est un, tout

de même, qui se distingue de la troupe. C’est un ami et un voisin de Kesús, un grand istrak au visage

moqueur ombré par un béret pointé de l’avant, à la manière d’une casquette de voyou: Bégnat Josié. Dans

la rue, les Cibouriens râblés et courtauds comme Krispín ou Antton Itoiz, les gros baraqués comme Arbide

ou Koxé-Mari Salha se dandinent et vont au roulis. Bégnat, lui, avance d’un pas d’échassier nonchalant,

avec une sorte de tangage. D’un mouvement d’épaule, de temps à autre, il équilibre un otarre qui pend à

la saignée de son bras.

Avec le Roi du Jour, une chaloupe à moteur de dix-sept mètres, il a, comme tous les autres, pêché le

thon à la ligne de traîne. C’était un bon patron. Il montrait du flair et une grande science de l’eau. Puis il

a manifesté un intérêt discret pour la pêche à l’appât vivant. Il ne s’est pas jeté comme un fou sur cette

nouveauté. Il sentait qu’il y aurait une période d’ajustement. Il s’est lancé avec la deuxième vague. Très

vite, il a maîtrisé cette méthode. C’est simple: il voit tout, tout de suite, avant tout le monde. Il a analysé

la situation et donné l’ordre de pêche quand les autres patrons s’interrogent encore. Il sent même, d’une

manière qu’il ne veut ou ne peut expliquer, dans quel secteur d’une mer apparemment uniforme apparaîtront

les indices. Il s’y rend, il observe, il pêche. Les thons et lui sont de connivence, prétendent certains

patrons de Fontarabie: – El tío Beñat lleva citas con el bonito, hasta se lo va ligando ou encore: Gizon tzar

hori baik egalak.

A Ciboure, on prétend simplement que Bégnat ne se noiera jamais. Il est tellement surveillé que, s’il venait

à faire naufrage, il serait repêché sans attendre. C’est désormais un nouveau bateau que les observateurs devront

suivre: le Bégnat de dix-huit mètres, tout récemment sorti du chantier Grégoire Marin de Ciboure.

Dans l’ordre désormais pressé des constructions neuves, c’est Krispín Larrarté qui aurait dû inaugurer

son bateau. Mais la difficulté de trouver une longue pièce de quille pour le futur Bidassoa II a retardé la

mise en chantier. Finalement, Vincent Letamendia a prié son ami Monsieur de Coral, propriétaire du château

historique d’Urtubie à Urrugne (château d’où partirent, à la fin du 16e siècle, les rumeurs de sorcellerie

qui allaient faire juger et brûler plus de six cents personnes dans la contrée) d’abattre l’un des chênes

multicentenaires de son parc. Encore le fût ne mesure-t-il pas les quatorze mètres requis, et les frères Hiribarren

devront-ils assembler la quille en deux parties.

Dans le petit bureau de leur chantier sont réunis les frères Hiribarren, fils du célèbre Nañi et, comme

lui, charpentiers de marine, ainsi que Vincent Letamendia, Sébastien Retegui et Jesús Larrarté. Ces trois

derniers viennent de passer commande d’un sardinier-thonier de dix-huit mètres de forme traditionnelle à

cul de trainière. Letamendia, ingénieur civil, ancien constructeur naval lui-même, est chargé de suivre l’évolution

du travail. Pendant ce temps, Sébastien et Jesús continueront de naviguer avec le Bidassoa. Avec

succès, puisque la vieille barque de 1929 manquera de chavirer sous le poids de ses dernières captures.

Avant toute chose, Vincent Hiribarren va façonner une demi-coque réduite. Il ne travaillera pas sur

plans, mais en adaptant les indications et les exigences de l’armement à sa déjà longue expérience. Il devra

notamment faire en sorte que la coque puisse contenir quatre viviers de vingt-deux mètres cubes pour

la conservation de l’appât, désormais nécessaire à la capture du thon.

Cette maquette sera sculptée au couteau dans un bloc de sapin. Un bloc, ce n’est pas le terme exact:

il s’agira d’une juxtaposition de planchettes épaisses d’un centimètre solidarisées par des chevilles. Pourquoi

des tranches de bois? peut-on se demander. Pour pouvoir en disposer séparément. Ce sera commode

pour en agrandir les contours à l’échelle. On obtiendra facilement les profils du vrai navire. La découpe

de chaque tranche correspondra à une section du bateau réel, traditionnellement large de quatre-vingts

centimètres. La demi-coque sera donc à l’échelle 1/80.

Marc Larrarté

La maquette est achevée en quelques heures. Letamendia s’en déclare enchanté. Hiribarren disjoint le

bloc de bois. Il dispose maintenant d’une série de profils grâce auxquels, par projections homothétiques,

lui et ses frères tracent des gabarits à la taille réelle... en double exemplaire, car s’ils partent d’une demicoque,

c’est évidemment un bateau entier qu’il leur faut construire. Ils corrigent les petto qui résultent de

malencontreux coups d’instrument, peu visibles sur une maquette de vingt à vingt-cinq centimètres mais

qui, en vraie grandeur, sautent aux yeux. Quelques traits de rabot suffisent. Letamendia donne son avis:

les formes suggérées par les gabarits correspondent bien au bateau que ses associés et lui souhaitent

exploiter. La construction va pouvoir commencer.

Sur des cales soigneusement nivelées, les charpentiers ajustent la quille, l’étrave et l’étambot, pièces

réelles et définitives du navire qui sont en chêne, un bois serré qui ne pourrit pas. Puis ils disposent les

gabarits comme une gigantesque cage thoracique. Sur le chantier s’élève bientôt un simulacre de bateau,

un mannequin dont les éphémères côtes sont en bois disparates récupérés lors de précédentes constructions.

Cette pré-carcasse est ensuite bordée. Autrement dit, les charpentiers constituent ce qui sera la coque

du navire. Il y a deux manières de procéder. S’ils bordent à tapisser, ils réalisent l’enveloppe entière avec de

l’iroko ou de l’acajou, des bois qui ne travaillent pas. Si, comme pour Bidassoa, ils bordent à virure passée,

ils posent une lame sur deux. Ils utilisent du chêne qui va travailler et finir de sécher pendant la construction.

La coque ajourée ainsi obtenue sera terminée le plus tard possible.

Un observateur pourrait s’étonner: il pousse des millions de pins dans le département des Landes,

tout à côté; pourquoi ne s’en sert-on pas? Hiribarren reconnait à ce bois d’incontestables qualités mécaniques,

un faible coût et... un défaut rédhibitoire: le pourrissement. Une coque en pin tient à peine quelques

saisons. Une variante nord-américaine, le pitchpin, ne présente pas cet inconvénient. Ce conifère

coloré est fréquemment oeuvré par les Hiribarren, mais son coût a été jugé trop élevé par Krispín et ses

compères.

Le bordé, qu’il soit parachevé ou à demi posé, fait à présent fonction de moule. Les charpentiers y

introduisent en force les membrures, autrement dit la carcasse, l’ossature du navire: kostillak. Ces pièces

sont étuvées (on dit communément: egosiak, bouillies) avant d’être ployées. Elles sont en acacia. Un rivetage

de cuivre solidarise tous ces éléments en bois.

498

1951. Pêche du thon à l’appât vivant: des matelots aux

cannes, d’autres gaffent les thons qui ont mordu (à gauche);

des jets d’eau brouillent la surface.

499

Quelques semaines ont passé. Il y a maintenant suffisamment de membrures installées pour assurer la

rigidité de la coque. Les charpentiers peuvent démonter et ranger les gabarits. Ils seront plus à l’aise pour

travailler. Et quand tous les membres sont à poste, ils rivettent toute la charpente. Puis ils assemblent les

serres internes, c’est à dire les éléments horizontaux qui ceignent la coque à différentes hauteurs. Enfin, ils

disposent et boulonnent dans cette conque les viviers d’aluminium pour l’appât vivant, les réservoirs pour

le mazout, l’huile, l’eau douce...

C’est décidé, ce bateau s’appellera Bidassoa II. Mais, dès que l’ancien aura été échoué dans une vasière,

comme le prévoit le code maritime pour donner quelque chose en pâture à d’éventuels créanciers, on

continuera de dire: Bidassoa, tout simplement. A ce stade, le bâtiment mérite bien son nom basque: untzia,

qui signifie également: vase, récipient, contenant. Abeak, les barrots de pont en chêne (les poutres,

pourrait-on dire) lui donnent sa belle apparence de vaisseau ponté. Les lames en sapin du nord, un bois

qui gonfle très vite et assure une étanchéité parfaite, sont posées, formant un plancher dans lequel on

préserve une large écoutille. L’installation puis le remplacement éventuel des machines (moteurs principal

et auxiliaire, centrale électrique, compresseur, pompes) se feront par là. Pour l’heure, les charpentiers et le

mécanicien retournent à fond de cale poser le bâti du Poyaud de propulsion. Quand le moulin sera mis en

ligne et boulonné, accouplé à l’arbre de couche, ils poseront la passerelle de navigation, les câbles et chaînes

du gouvernail et des commandes mécaniques.

Le thonier qui occupe le hangar de Socoa est-il terminé? S’il avait été bordé à tapisser, il le serait presque.

Bordé à virure passée, Bidassoa montre encore une coque ajourée. Les charpentiers vont engager,

entre les premiers bordés maintenant secs, les lames intermédiaires manquantes. Il restera à calfater les

joints au fil d’étoupe, à mastiquer, peindre, boulonner les crépines des prises d’eau, poser l’hélice et le

gouvernail, etc...

La construction de Bidassoa II a mobilisé jusqu’à vingt personnes. Mais elle n’a pas demandé un outillage

considérable: un grand métier, scie à grumes débitant les pièces maîtresses, deux scies à ruban pour

tailler les bordés et les membrures, une raboteuse, une dégauchisseuse, une toupie, une mortaiseuse pour

l’égalisation des surfaces et les assemblages, et enfin une étuve...

Le bois travaillé à Socoa est souvent d’origine locale. Plusieurs fois dans l’année, les Hiribarren vont

eux-mêmes choisir des arbres sur pied, à Sare, Souraide ou Saint-Pée, distants de vingt-cinq kilomètres. Ils

négocient avec les propriétaires, généralement des agriculteurs. Ceux-ci prennent en charge l’abattage et

le transport des grumes derrière un attelage de boeufs, véritable expédition de plusieurs jours dans laquelle

les paysans s’engagent avec vivres et couchage. Les bois exotiques, sapin du nord, pitchpin du Canada

ou de l’Orégon, acajou, sont achetés à des grossistes de Bayonne ou des Landes...

Le ployage des membrures est la partie délicate d’une telle construction. L’acacia doit être exempt de

noeuds, faute de quoi il cassera à la flexion. Les membres sont bouillis une demi-heure, et mis en place

avant refroidissement. Quatre hommes dans la coque béante, quatre à l’extérieur, d’autres encore à l’étuve

sont nécessaires pour cet exercice. Les Hiribarren et leurs aides démontrent ici une grande virtuosité. Ils

sont, à juste titre, considérés comme les artistes et les seigneurs de Socoa, ce quartier périphérique de

Ciboure où se dresse le chantier.

Un bateau neuf, cela se fête. Ce que l’on appelle ici barkuaren bataioa (expression qui déplaît à l’abbé

Cachenaut, curé de la paroisse: on ne baptise pas un objet, aussi beau et pourvoyeur d’avenir soit-il) consiste

en une bénédiction par l’abbé Arnaud Idiartegaray, aumônier des marins (un prêtre atypique qui,

avec l’instituteur public Jean Carricaburu, composa une prestigieuse équipe de pelote désavouée par

l’Evêché et le Rectorat), un petit discours de Vincent Letamendia et la présentation à l’assistance des

parrains: Julita Retegui, deuxième fille du mécanicien, et Jean-Roger Larrarté, troisième enfant du patron.

A ce propos, il convient de rectifier une conviction largement répandue chez les pêcheurs: ces deux jeunes

gens ne deviendraient pas automatiquement propriétaires du bateau si les trois armateurs venaient à disparaître;

le Code Civil français ne s’accommode pas d’un dispositif aussi convivial.

Un nouveau bateau s’ajoute donc à la flottille de Ciboure et Saint-Jean qui va bientôt compter cent

quatorze unités, parmi lesquelles plus de soixante nouvelles. Bidassoa part en pêche et satisfait les

espérances que l’on a mises en lui. Ses captures n’atteindront jamais celles de l’inspiré Bégnat qui, une

saison, s’offrira le luxe de capturer deux cents tonnes de thon. Mais avec trente-cinq à quarante tonnes

annuelles, il se situera dans le peloton de tête des bateaux classiques de dix-huit mètres à cul de

trainière.

Kesús Larrarté est un patron réputé compréhensif et tolérant (aujourd’hui, l’on dirait qu’il est cool). Il

exerce sur ses matelots et ses mousses successifs une autorité bonhomme. En cas de problème, il descend

Marc Larrarté

de sa passerelle et montre comment doit s’effectuer une manoeuvre. Son contraire absolu, dit-on sur le

quai, est le patron E., un obèse brutal, grossier, toujours prêt à insulter ses hommes et à mettre en doute

la fidélité de leur femme. Ce tyran est si détestable que, le jour où il perdra l’équilibre et ne pourra relever

seul ses cent-quarante-trois kilos, ses matelots le laisseront gigoter sur le dos comme un gros hanneton

pendant plusieurs heures, jusqu’à ce que le bateau rentre au port.

C’est pour la personnalité de Kesús, mais aussi parce que le Bidassoa obtient de bons résultats, que de

nombreux matelots sollicitent un embarquement. Ceux qui sont agréés ne le regrettent pas. Ils se perfectionnent

rapidement et gagnent bien leur vie. Au fait, comment s’opère la répartition des sommes qui

proviennent de la vente du poisson?

Quand il a fait le plein de sa cale, ou épuisé son stock de peita, de glace ou de vivres, ou quand le

patron juge opportun d’aller vendre ce qu’il a capturé, le thonier retourne au port. Ses captures sont

débarquées par les marins: qui n’a admiré ou photographié ces hommes solides, disposés tous les deux

mètres sur l’escalier et le quai, qui se passent l’un à l’autre, à la manière d’un ballon de rugby, des thons

de vingt kilos et plus? Prise en charge par l’encan, la cargaison est soumise aux enchères des mareyeurs et

des patrons de conserveries. Sur la somme obtenue le bateau, entité morale, paie à la masse un certain

nombre de taxes et de frais: la rémunération de l’encan, les redevances dûes à la Chambre de Commerce,

le rôle (charges administratives), les cotisations sociales, le carburant, les lubrifiants, la glace et les vivres. Il

reste une certaine quantité d’argent, qui est répartie entre l’armement (Letamendia, Retegui, Larrarté, les

trois quirataires du Bidassoa), pour rémunérer l’investissement, constituer des réserves, etc... et l’équipage,

qui perçoit de la sorte le salaire de ses efforts.

40 % vont à l’armement et 60% à l’équipage. D’autres armateurs de pêche inversent ces proportions:

équipage 40%, armement 60%. D’autres encore recourent à différents barêmes, 45/55, 50/50 ou 55/45

et même, comme pour Bégnat et Robert Michel III, à une répartition en 31 lots, 14 pour l’armement, 17

pour l’équipage! Pour une même valeur de captures, on peut donc observer, d’un bateau à l’autre, d’assez

spectaculaires différences de rémunération. Ainsi, en 1959, Bidassoa et le thonier du patron P. capturent

chacun trente-cinq tonnes de thon, qu’ils vendent à des prix moyens très comparables, 185 et 187 F

le kilo. Campagnes identiques au terme desquelles, nonobstant, un matelot de P. totalise en fin de saison

125.200 F, alors qu’un marin du Bidassoa a touché 188.600 F, 50% de plus. Dans un cas, la rémunération

du capital est jugée prioritaire, dans l’autre cas, c’est celle des hommes d’équipage.

L’argent de l’équipage est distribué, généralement le samedi, au cours d’un cérémonial que l’on appelle

manta ou mantta, ce terme désignant également le montant de la somme perçue par chacun (– J’ai touché

un joli mantta la semaine dernière, dit-on).

Il est dix-sept heures. Les hommes repartent de chez eux. Voici trois heures, ils ont accosté, débarqué le poisson,

nettoyé le bateau. Ils ont empli les cuves à mazout et mouillé le bateau à sa place réservée, au milieu de la

darse. Ils sont rentrés faire toilette. Maintenant, ils se dirigent vers la place du Fronton. Ils sont attendus Chez Bittor,

le café tenu par Madame Muguerza, dite Marie-Jeanne Belza, vers lequel Kesús marche de son côté.

Le matelot Loulou Etchechoury a fait exception. En sa qualité de diruzain, il est passé à l’encan relever

les ventes de la semaine. Il a noté les sommes retenues par la coopérative pour le gas-oil, l’huile, les petites

pièces mécaniques, et celles encore dûes aux avitailleurs pour les vivres, les boissons et le pain. Ensuite,

il a pris de l’argent liquide dont Vincent Letamendia a retiré, quelques heures plus tôt, une épaisse liasse

à la banque. Maintenant, Loulou s’isole au fond du café, avec du papier et un paquet d’enveloppes. Il

fait et refait les comptes, puis reporte les chiffres vérifiés sur une feuille quadrillée de manifold. Recettes,

frais de coopé et d’encan, rôle, versements à l’ENIM (l’Etablissement National des Invalides de la Marine),

etc... Le reste, il le partage entre l’armement, propriétaire du bateau, 40%, et l’équipage, 60%. Puis il subdivise

ces 60%, la part d’équipage (la masse salariale, en somme): un point et demi pour Kesús, le patron,

en sa qualité de marin-chef, et non plus d’armateur, autant pour Sébastien le mécano, un point pour chaque

matelot, un demi pour Jean-Claude Olascuaga, c’est à dire Aña, le mousse. Loulou vérifie ses coefficients,

sans perdre son calme.

Kesús a pris place à sa table favorite. Marie-Jeanne apporte à boire. Loulou paie la tournée, au titre des

frais communs. Puis il pose ses comptes sur la table. Les marins font mine de ne pas voir la feuille sur

laquelle il s’est appliqué. Ils ne méprisent pas la peine qu’il a prise, ils lui font confiance, c’est tout. Aña

verse à boire au patron, au mécano, aux matelots, à lui-même. La pseudo-indifférence des hommes lui

donnant quitus, Loulou fait circuler les enveloppes nominatives. Les matelots y trouveront les sommes qui

leur reviennent, au franc près. Ils empochent sans ouvrir. Certains remettront la totalité à la femme qui

tient leur intérieur, épouse, soeur ou mère. D’autres feront d’abord un petit prélèvement, mantta ixila, la

part muette.

500

501

1953. Des marins en attente d’embarquement pêchent

le muge Murgil ramada dans le port. Au fond, le thonier

Sainte Thérèse de Georges Olascuaga 'Zaputza'.

1955. Le thonier

Bidassoa II rentrant

d’une bénédiction de

la mer, le 11 novembre

1955: à bord, l’équipage,

des passagers,

femmes et

enfants, la famille

Larrarté; des personnalités

et des curieux

sur le quai.

1956. Jesús Larrarté,

patron (à gauche),

avec Jacques Pucheu

Ordaña, autre patron

de pêche, Mercedes

Larrarté et Gomercinda

Saint-Lan à bord du

Bidassoa II à la fin

d’une marée.

Marc Larrarté

Les enveloppes ont disparu. Loulou replie ses paperasses. Il les confiera à Vincent Letamendia, archiviste

de l’armement. Puis il se mêle à la conversation. L’équipage peut aborder bien des sujets, rugby, pelote,

élections, faits divers, météo, en évitant de s’échauffer... Mais il n’évoque aucune affaire de coeur, il ne

parle pas d’argent, il ne médit de personne. Au bout d’un quart d’heure, Kesús lève la séance. Les marins

s’en retournent à pied, devisant comme si de rien n’était, alors qu’ils viennent de percevoir la contrepartie

d’efforts, de peines, de fatigues et d’angoisses dont les travailleurs terriens n’ont pas la moindre idée.

Peine et fatigue auxquels certains ne manquent pas de se dérober, comme toujours dans les périodes

d’effervescence. Le thon est réellement abondant. Malgré cela (si l’on excepte des crises sporadiques), il se

vend à bon prix. Des armateurs, des patrons commencent de se constituer de jolies cagnottes, on parle

même de fortunes. Alors certains cèdent à la facilité. Ainsi naît une combine que l’on appellera plus tard

atún-peseta, le thon-peseta.

Le scénario en est aussi rustique qu’efficace. Les pêcheurs de Pasajes, Fontarabie, Donostia ou Guetaria

capturent eux aussi du thon. Mais ils l’écoulent à 55 francs le kilo (l’équivalent en pesetas, naturellement)

alors que les Français en obtiennent 170 à 200 francs. Pourquoi n’achèterait-on pas le thon des

Espagnols autour de 90 FF quand les garde-côtes sont occupés ailleurs et, ni vu ni connu, ne l’écouleraiton

pas à l’encan de Saint-Jean à 170/200 F? Tout le monde y gagnerait. Aussitôt imaginée, aussitôt mise

en oeuvre, la manoeuvre, qui implique une douzaine de patrons cibouriens, va finir par indigner les vrais

pêcheurs et les magouilleurs vont se faire sérieusement tancer.

Les patrons cibouriens n’ont pas oublié la mésaventure sardinière d’il y a sept ans: exploitation effrénée,

diminution des captures, crise... Le phénomène les préoccupe tellement qu’ils ont décidé d’offrir,

collectivement, un beau et bon bateau, le Donibane, que barre le très respecté Jean Passicot, aux scientifiques

de l’Institut des Pêches afin qu’ils apportent une explication à ce phénomène. Le résultat a été maigre,

les chercheurs, parmi lesquels le Professeur François Doumenge, actuel directeur du Musée Océanographique

de Monaco, n’ont rien trouvé de probant. Mais, ayant prouvé la fiabilité des engins, ils

convaincront les pêcheurs cibouriens de s’équiper en gonios, radars, sondeurs et autre électronique.

Dès 1955 donc, comme si l’affaire sardinière n’avait pas servi de leçon, ces mêmes patrons se lancent

dans une spectaculaire course à l’armement. Puisque l’on pêche bien, puisque l’on gagne convenablement

sa vie, on investit pour gagner encore plus. Des flots d’argent de toutes provenances sont placés

dans la pêche thonière. Dans un premier temps, on rend le bateau plus performant, mais aussi plus sûr.

Jesús équipe le Bidassoa d’une radio puissante, d’un récepteur gonio, d’un sondeur, plus tard d’un radar.

Les manoeuvres sont facilitées par un tambour mécanique pour haler zerra, la coulisse qui ferme le filet

502

1956. Abondance: deux-cents tonnes de thons

sur le quai.

503

bolinche et empêche les sardines de s’enfuir; et par le power-block, une grosse poulie hydraulique qui permet

de remonter le filet sans peine.

D’autres vont plus loin. Une fois encore, ils bradent des bateaux presque neufs pour faire construire

des thoniers pharaoniques de vingt, vingt-deux, vingt-quatre mètres, dont les cales pourront recevoir quarante

tonnes de thon... à condition de les capturer! Certains navires sont si excessifs, si cambrés, avec une

tonture tellement forte que les manoeuvres n’en sont pas facilitées, bien au contraire, et qu’on les surnomme

plàtanos, bananes. Des armateurs font appel aux chantiers du Guipuzcoa et de Biscaye, mieux

équipés pour ce gigantisme que les Hiribarren, Sansebastian et Marin qui oeuvrent à Ciboure dans des

locaux somme toute exigüs.

En 1955 les premiers clippers sont lancés à La Rochelle, à Gujan-Mestras. Leur ligne générale est celle

des tuna clippers ou tuna catchers en service dans les eaux californiennes: avant abrupt et massif (l’intérieur

renferme d’assez vastes postes d’équipage), passerelle avancée, pont de pêche long, large, dégagé

et bas sur l’eau. Leur aménagement, par contre, traduit l’expérience désormais incontestable des patrons

autochtones. Quelques-uns, Bixintxo, Gaby Bernard, Michel Joseph, L’Aigle des Mers... sont en acier et

l’on se demande si le métal, transmettant les vibrations des machines, ne fera pas fuir le thon (non, heureusement!).

La plupart sont en bois, Tutina, Carmenchu, Egun On... ni moins beaux, ni moins bons, à tel

point que le chantier Hiribarren, assez tardivement, va se laisser tenter et construire un clipper: ce sera

L’Ange de Mer, vingt-trois mètres, lancé en 1958.

Ces bateaux originaux coûtent deux à trois fois plus chers que les traditionnels de dix-huit mètres tels